? Diane Arbus

书名:摄影美学:遗失与留存(第二版)

黛安·阿勃斯

文 | 弗朗索瓦·苏拉热

译 | 陈庆 张慧

黛安·阿勃斯的摄影作品并不是关于形式和材料的简单游戏。它是一种世界的、公众的、外在的、非个人的和普遍的视角;也是一种私人的、内在的、有个性的和独特世界的凝视——这是艺术家所创造的一种世界。然而,阿勃斯创造的这个世界向我们与她共享的世界、普遍的世界提出质疑。这种质疑有赖于她的作品的力度和普遍性:她让我们从20世纪60年代的美国世界出发,思考我们在世界上普遍意义的存在。

面向一种悲剧美学

阿勃斯用她的生命、她审读世界的方式和她的艺术技法体现了她的时代。面对她的摄影作品所揭露和指出的荒谬和疯狂,我们不能不思考这位摄影师的生活。况且,当一个摄影师拍摄另一个人的时候,其实也是给自己在拍照。而正是由于摄影不可能客观,它才可能成为一门艺术。我们不要坠入到主观主义中来,也不把艺术理解为艺术家简单的反射和表达。不过,我们可以确认阿勃斯的摄影作品向我们指涉艺术家自身:用胡塞尔的话说,就是“肉与骨”的指涉。她在生与死之间斗争,也就是说,如同被死亡召唤着、吸引着的、备受折磨的存在。1971年,不到五十岁的阿勃斯自杀了。和凡·高一样,阿勃斯是一位“社会制造的自杀者”。面对着我们的世界爆发出的焦虑、暴力及可笑面貌,她结束了自己的生命。

注意:自考毕业后才会上学信网,毕业前只能在省自学考试管理系统查询考籍信息。本科除了毕业证,符合条件还可以申请学位证,学位证需要在毕业的前提下,满足平均成绩要求,学位英语通过、学位论文答辩良好及以上的条件,可以申请学位。

? Diane Arbus

她的作品《在中央公园内手持一颗塑料手榴弹的男孩》直指深埋于每个美国人心中的那场战争。社会生活是杀人器械,是名副其实的被荒诞且肮脏的手榴弹覆盖的《现代启示录》——在这里,只有杀死他人或自己才可以获得意义。至于作品《莱维顿一间客厅内的圣诞树》,它所涉及的,是在一个相同性代替平等的社会里,成千上万的住宅彼此复制。

? Diane Arbus

然而,相同性即是(创造世界的)死亡,因为它在拒绝相异性时扼杀了自我的身份;但现实首先就是一种相异性。“我无法逃离一种不真实的感受。”阿勃斯说道。当我们身处于闪闪发光的千篇一律的玻璃窗的巨型塔楼中,当你的“我”似乎和另一些“我”们没有差别时,这样的纽约之夜,怎么可能给予一种真实的感受呢?答案有四种:我们从窗户跳出去,或者我们打开一扇新的窗户(社会的窗户不就是一台电视),又或者我们成为窗户(在拍摄时),或干脆,我们在夜晚窒息。有一段时间,阿勃斯拒绝接受死亡和社会万象(的压迫),而选择艺术和痛苦:她尝试着用摄影的方式逃脱这种让她几乎精神分裂的“不真实的感受”。

通过摄影,她做出了能与阿尔伯蒂相媲美的功绩,实现了与后者一样重大的美学和文化意义上的突破。在透视法被发现之后的文艺复兴时代,阿尔伯蒂说道:“当我想要画一个平面时,我的第一个动作是勾勒出一个适合我的大小的矩形作为一个窗口,从而通过这个窗口看见主体。今日,我们不再(局限于)绘画了,而是用摄影的方式做这件事。然而,目标却没变:我们要看见世界。但是,要看见哪个世界呢?艺术是表象和拟态的场域,竟然显现出拯救生命的恳求,这不是很矛盾吗?

事实上,通过摄影,阿勃斯超越了世界的表象和无意义的那一面:她揭示了这个世界的一在哪办理毕业登记?了解过自考的同学应该都知道,自考分为大自考和小自考,小自考更快更简单,考试机会多,统考科目更少,适合想要快速提升学历又担心难度太高的同学。?01什么是小自考?小自考又称自考社会助学,由社会机构与高校合作办学通过面授、线上课程等多种形式,为自考考生创造学习条件,进行课程辅导和自学指导。种或多种含义。“世界的存在只能作为美学现象来解释”:一个世纪后的今天,尼采的这句骇人之语应该还是能够发人深省,而阿勃斯却用自己的生命体验了它的含义。然而,如今,我们能否像一个世纪前的莫奈、雷诺阿等艺术家那样,把城市和城市居民(等社会万象)转化为美学现象呢?如果可以,如何实现呢?时代已经变了!如果说,纽约的摄影师们是体现现代焦虑的艺术家,这并非偶然:这种焦虑来自城市。黛安·阿勃斯和弗勒德里齐·坎托(Fredrich Cantor)看到了这点,并把它传递给我们。

? Diane Arbus

摄影是试图与时间对抗,是试图停止时间、将当下变成永存的历史、将瞬间转变为永恒、将世界转化为图像。如同无意识,凝固的图像是在时间之外的;如同无意识,凝固的图像无视时间、不顾矛盾。阿勃斯的自杀应该这么理解:这是一次摄影式的自杀,她停止了她自身的时间;将自己的生命和死亡变成了永恒常在(的事实);她的生命——如同所有生命,如此短暂、几乎转瞬即逝——被转化为永恒。她选择了这种永恒,同时也拒绝了继续活下去。掌控了自己的死亡,生命的循环往复意味着她也掌握了自己的生,她把它固定住了:决定死,同时也是停止生。如同定影液固定了相片,她把对她而言所显现的不真实事物(死亡)变成现实,把它们变得真实、圆满、完善;她给这种无意义赋予了一种意义。

这是不是我们的后现代性留给我们的唯一的意义呢?在这个时代,历史不再有意义(既没有含义,也没有方向),而时间不断流逝;但这种流逝和以往任何时候相比,都更像是主宰世界的运动。然而,如果历史像是被放弃了一样,艺术家阿勃斯就和时间一起创作,并用创作对抗时间。她通过自己的悲剧使时间停止、凝固,通过残酷的但具有救赎意义的摄影艺术绽放出光芒,体现出一种“光的写作”。拍摄,如同自杀,就是停止生命,并为它印上庄重的烙印,在死亡与艺术中按照工作人员的提示进行缴费,得到打印的考试通知单,通知单上有考试日期、考场和座位号。4.在考办规定的时间领取新制作出的准考证。?PART6报名需要什么资料?首次参加自学考试报名者,必须持本人《民民身份证》或相关证件(注:遗失《居民身份证》的,须由公安户籍部门出具身份证号码;现役军人、武警须持军官证或士兵证、警官证;未成年人须提供户口簿)。固定住它,用自己的血液在自己的艺术作品和生命上签名,试图通过印证死亡与悲剧的方式与这两者决裂。

? Diane Arbus

然而,阿勃斯从不直接拍摄死亡,既不像那些记录越南战争的美国摄影师们,也不像在1973年时拍摄自己亲生父亲临终前的垂死挣扎的阿维顿——这并不是巧合。她不是一位“灾难摄影师”。不同于为了“在所有的混沌、秩序中找到世界的结构,以及享受形式的快感”而拍摄的卡蒂埃-布列松,阿勃斯在世界表面上的秩序中发现其背后的无序和混乱——她不优先选择壮观、打破日常的偶然现场来拍摄,因为“偶然”一词,在亚里士多德那里或在通常意义上,都已经具有普遍性了:也就是说,一切皆为偶然。因此,她什么都拍,因为一切现象都浮现着死亡与(关于死亡的)极度不安的迹象。

对于阿勃斯而言,摄影就是在把世界当作消遣的同时嘲讽这个世界。在十四岁时,她成为摄影师,并在美国一些最著名的时尚杂志社工作—她因此记录了经济层面和社会层面的(某些群体的)刻板状态,那是一个表象的、注重完美显现的世界。区区几个月,这个表象世界就能让全社会所有人魂牵梦萦。就像离开了关注时尚和广告宣传的Vogue杂志后转型成艺术家的著名摄影师大卫·贝利(David Bailey)那样,阿勃斯拒绝了为社会粉饰虚伪的时尚界,获得了创作的自由。1959年,她去上了艺术家莉塞特·莫德尔(Lisette Model)的课,该艺术家曾在1930年至1940年间完成了一个堪为经典的摄影作品。阿勃斯选择了6×6的大画幅,同时,她在摄影中确认自己不是一个简单的技术人员,而首先是一个善于创造的艺术家。

? Diane Arbus

她开始了她的肖像系列的创作。这个项目讲究双重毕业申请所有科目和论文都及格即可申请毕业,一般每年6月和12月可以申请毕业,具体要看当地考试院。毕业申报总体分为三个环节:①网上申请、缴费、②领取毕业生登记表、③现场审验。然后就是等待,审核顺利的话,半年后就能拿到毕业证啦~大家在选择专业时,切勿眼高手低,选择难度超出自己负荷的专业。效果:她的照片的主体是人而并非自然,而自然都或多或少地被人——也就是说,被文化——改造了。但另一方面,人的存在被视为一种事物,而不是一个“他我”,或者说,另一个自我。也许,这是因为阿勃斯没有认识到真正属于她的自我,存在的自我,又或者说,这是因为,她的自我真正被确认的唯一的一次,是在1971年的一天夜晚—她结束自己生命的那天夜晚。然而,这些悲剧性的照片(肖像系列)被阿勃斯拍摄了下来。正如桑塔格所写道:“它们丝毫没有透露任何(对拍摄对象的)同情心。”或许这是因为,同情心可能需要摄影师富有情感,而不是在面对现实世界的不真实中——在一种让人精神分裂的感受中——不可自拔。这么说来,阿勃斯能算是摄影界的卡夫卡吗?她出身卑微,在纽约的一个犹太家庭中郁郁寡欢地度过了自己的童年。这或许能在某种程度上解释了在阿勃斯身上属于她个性的印记。然而,拍摄对她来说仍然是一项痛苦的考验。用她的话说,这是一场真正的“致命对抗”。如果说,她不想屈服于自己的同情心,那是因为这背后有一种死亡的风险。拍摄就是去看、去瞄准一个人,眼睛始终像用步枪瞄准被杀者那样凝视拍摄对象。一个人是人这个物种的一员,但突然有一天,人被冠以“必会死的”(mortel)的名字—一个如此美丽但又如此可怕的名字—这就意味着他要超越生命去看待死亡。于是,面对死亡,摄影必须毫不留情。

? Diane Arbus

阿勃斯说:“摄影是一张通行证,让我可以去任何我想去的地方,做我想做的事。”摄影艺术解放人、让人自由。但是,这种自由就像通行证所给予的一切自由一样,它不仅是特权,它更让拥有它的人处于不同的世界里。摄影师不再完全属于这个世界(现实世界);在战争中,他不参与厮杀战场,而是忙于拍摄!物质世界的现实只能体现在(现象世界的)“括弧”中,通过真正意义上的胡塞尔式的“悬置”而被捕获。也就是说,这种现实在阿勃斯如此焦虑的不真实感受中被捕获。但是摄影可以让阿勃斯看到并了解其他的世界,走向其他的人们(那是我们欲望起源的地方吗?)。因此,她去拍摄那些与她截然不同的存在。拍摄的过程是一次让我们去到离我们出发点尽可能远的旅程;而我们的出发点早已烙上了(和我们自己)不同的印记,这是属于他者的而非我们自己的印记。这种旅程在于在看上去一样的地方发现不同的(风景);试问,还有什么旅程更能让我们体会到这种身处异地的感觉?此外,阿勃斯自己也认识到了,在摄影师和被摄者之间从一开始就有着不平等的关系。也许可以把这种不平等关系比喻成精神分析医生和被分析者之间的关系:“他们往往都会喜欢我,我对他们也很好。(不过)我觉得自己有些虚伪。”

? Diane Arbus

面向一种再现美学

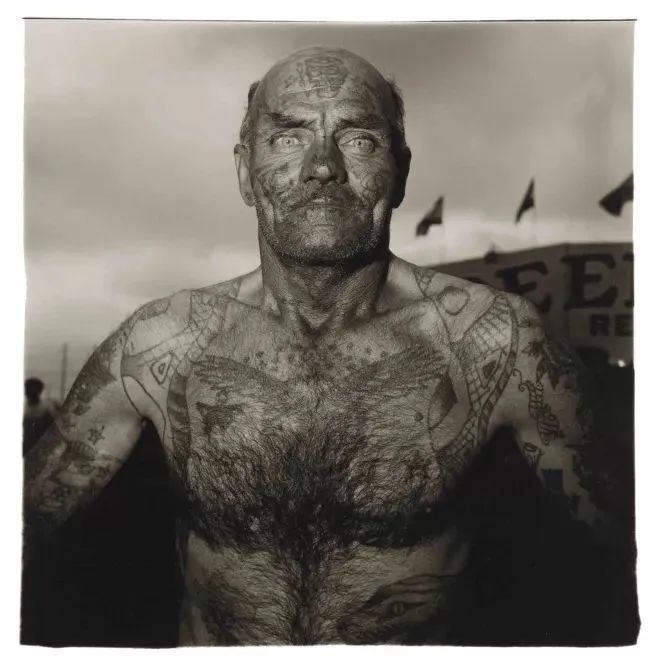

为了拍摄“差异性”,阿勃斯首先就把镜头对准精神失常人士和生活在社会边缘的人士。自从米歇尔·福柯描绘的“大禁闭”以来,美国社会——甚至整个西方社会——就把疯癫人士看作社会异常的主要形象。于是,阿勃斯去收容所拍摄这些被隔离的精神病患者,这些典型的“他者”。作品《疯子》向我们展现了超越社会理性的,不能接受我们在人类悲剧面前无可作为这一事实的存在们。犹如阿尔托最后的那些做鬼脸的照片一样,这些抓拍疯癫人士的摄影作品很惊悚骇人。面对它们,我们晕头转向,我们如此害怕它们会是一面(映射我们自己的)镜子;看到一个疯癫的人,也就是看到我们自己的样子,我们所隐藏的样子。这就像是我们看到一位老者,我们仿佛看到有一天自己也将老去。从某种程度上来说,我们就像(我们所看到的)疯子。如同戈雅用他的《老妇人》拷问社会那样,阿勃斯向我们发出质询。正如布拉克所说:“创作艺术,就是为了制造不安。”在这一意义上,阿勃斯是一名艺术家。

? Diane Arbus

? Diane Arbus

关于社会异常的第二类照片是《残疾人士》。在我们眼前的是瘫痪的身体形象。这不再是精神疾病,而是身体疾病。在这两种情况下,疾病都接近死亡,可以说是苟延残喘,是死亡的形象—残缺的存在,身体所遭受的磨难。不同于美国摄影艺术的开拓者之一的斯泰肯,阿勃斯所拍摄的,并不是美国的权力符号,而是这个社会的伤痕。同时,对于阿勃斯来说,人是一种面对死亡的存在。

? Diane Arbus

作品《妓女》向我们展示了社会异常的最后一张脸孔的图像:社会异常这个毒瘤并不是生理意义上的,而是经济、人伦和道德意义上的。这便是美国这个(表面上)振奋人心的社会所衍生出来的毒瘤。这个社会几乎是一个墓地。但是阿勃斯的摄影作品再一次体现出了死和生的矛盾性、堕落和欢愉的双重性。这些表现出异常的和致命的失常状态难道不比正常状态更加鲜活吗?在这张妓女的相片中,有一种福克纳式的诗意。这对于阿勃斯而言,这些社会边缘人士和异常人士——如嬉皮士、逃兵、四海为家之人、吸毒者等——所有这些都是凯鲁亚克和兰波的同胞;他们也许才是拯救美国的人。诚然,她的这些相片向我们展示了美国的负面。不过,超越这种负面,我们是否能看到一种关于未来的积极的一面?我们还处于悲剧中吗?事实上,阿勃斯的摄影艺术,就像是在黑白色调中上演的贝克特的荒诞剧——这是一个垃圾桶和垃圾的世界。在那里,人们在事物中迷失,只能时不时地听到从中传出的微弱的、无以名状的叫声。

那么,反过来说,常规的照片就可以使我们感到安心吗?作品《一名寡妇在她的房间内》让我们惊慌不安:这是那个我们所熟知的世界、我们每日生活的世界、一个比失常的世界更丑陋的世界,因为我们对自己的这种丑陋习以为常。常态,即是我们自己的世界。不过,这是个更加骇人的世界。我们在表象和焦虑中无法自拔。就是这样,作品《鸡尾酒》以尤内斯库的方式向我们展现了社会关系的空虚。通过仿造和伪装,通过巴洛克式的嘲讽式的技法,(该作品)颠覆了如此平庸和荒谬的社会仪式!正如帕斯卡尔会说的那样,这种仪式“荒诞至极”,因为在浮华表面的背后,并没有(人的)存在,只剩下一种精神的创伤或者刻板的印象。美国是这样一个娱乐的国度。

? Diane Arbus

拍摄正常状态,就是指出正常(社会的和人的)表征所具有的随意性。关于阿勃斯,桑塔格说道:“照相机拥有这种突然捕捉住所谓正常人的种种(处世)姿态中不正常一面的能力。”摄影是一种艺术,它能让我们看见自己眼睛看不见的事物——因为我们的目光被过度分散了。阿勃斯传承了盎格鲁-撒克逊摄影师们的伟大传统:斯莱文拍摄群组照片,比如各行业人士的形象、社团组织等。这些作品呈现出他们内心的恐惧和潜伏在他们身上的法西斯意识形态。又比如,斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore)通过他的平淡无奇的《房地产广告画册》,表现了现代都市主义的丑陋、千篇一律和死气沉沉。另一位摄影师戴维·赫恩(David Hurn)e则捕捉定格了英国的那些十足的“平庸人士”,这个社会群体里的个体几乎是在“流水线”上生产的、拥有着标准化的“自我”的人。

? Diane Arbus

最后,常态对于阿勃斯而言,体现在她的作品《戴帽子的爱国青年》中,则是(面对常态的)习惯性的嘲讽。该作品呈现了一个有着神经质面孔的年轻人,戴着一个越南战争留下的荣耀徽章,上面写着“I’m proud”(我感到骄傲),换句话说,也就是“我为我的正常状态感到骄傲”。我不质疑他的武断,即使这种常态与越南的死者相关;也就是说,“我为我的生感到骄傲,即使那意味着别人的死”。我为“我的”世界感到骄傲。接受(这种对常态的嘲讽)的人通常更乐意去欣赏她的另一个作品《州际少年舞蹈冠军》。两个孩子独自位于舞池中,在他们父母缺席的时刻,他们似乎享受着短暂的快乐。这种快乐其实是种悲凉的幸福,因为它将有结束的时候。音乐在某一刻停止了,舞者们也不动了,紧接着便是沉默和静止—这便是摄影师按下快门的时刻。

阿勃斯所揭示的正常状态既不正常又是失常本身。这个常态的面具混淆着“正常/失常”这两个对立面,并明确地打破了这个看似简单的、用意识形态打下烙印的框架:事实上,阿勃斯也拍摄化妆的、戴着面具的男人和女人们。这个力求再现世界的摄影向我们呈现了三种类型的再现。第一种是时尚的再现,直至1959年,阿勃斯都在拍摄此类主题。第二种是社会的再现,这里是所谓常态和人间戏剧的场域,也是缺失了意义的世界剧场。最后是游戏式的、喜剧式的、狂欢式的再现。这种节日的奇装异服只是社会现实的真实形象。阿勃斯用这最后一种再现形式进行了大量的创作,因为它揭露并认清了前两种再现的假象。正如帕斯卡尔指出的那样:“人只会伪装,只会谎言和虚伪……我们只是在互相欺骗、互相吹捧。”在情境主义出现之前,阿勃斯便通过她的这些摄影作品揭示出社会是一种“景观社会”。

? Diane Arbus

这一点尤其在作品《坐在轮椅上的蒙面女人》中体现出来了。照片里坐着一位正在玩耍的病人!那些我们习以为常的对疾病的再现被动摇了。更重要的是,这位虚弱的病人脸上罩着死亡的面具。为了驱魔?还是只是玩玩?哪一面才是认真的?哪一面都不是:现今世界的虚无感在她悲凉的笑容中流露出来。于是,我们再次看到了贝克特所出入的世界,那个充满嘲讽和滑稽的世界。

? Diane Arbus

至于另一作品《化装的精神病人》则显现出面具作为面具的另一种形象:试问如何分辨一位精神不正常的人和一个正在扮演疯子的正常人的样子呢?也许不能。不过,什么是精神不正常或正常呢?在阿勃斯的摄影作品面前,我们丢失了判断的基准,也无法确定什么。结果便是,我们不再知道何谓他者;如桑塔格在评论阿勃斯的作品时说道:“每个人都是众多陌生人中的一个。”摄影向我们揭示了我们自己的身份是虚假的,它是一种骗人的技法英语、商务英语、工商管理(工商企业管理)、人力资源管理、金融学(金融管理)、会计学、电子商务、工商管理(商务管理)、市场营销、机械设计制造及自动化、食品卫生与营养学、护理学等主考院校基本上都是广东省高校,考生可以根据自己的实际情况进行选择。2、调整心态应对考试有的同学觉得自己还有很多时间学习就开始放松了。。阿勃斯的作品类似于加缪笔下的默尔索,不过是用相机拍照的默尔索。起初,一切事物都没有意义;而拍摄,则是记录这个世界的荒谬;说到底,这些事物有意义吗?

伪装、诡计、幻象:这些都是阿勃斯的拍摄对象。这些也是摄影的组成部分:摄影是真实的多重假象,显然就是一种人为的把戏。但这种摹仿有助于我们更好地了解世界。只有通过表象,人们才能够迂回地“去到事物的本身”。而且,人必须戴上面具、伪装自己才能看到世界的本质。比如,笛卡尔用哲学意义上的质疑做到了这一点。而摄影师阿勃斯也用她的相机对世界进行再次创作,她的工具—相机—在我们面前很大程度上隐藏了那专属于它的真真正正的“目光”。相机是摄影师至高无上的伪装。但就像所有伪装一样,它可以更好地捕捉人的悲剧。在伪装她自己的同时,阿勃斯撕开了我们的面具。

? Diane Arbus

面向一种构成美学

阿勃斯的才能在于把摄影技术应用到她的艺术创作中。如果说,她的摄影作品对于普世悲剧颇有试验的意味,那么这首先要归功于她的摄影构图、完美的风格以及对各种摄影手段的具有典范式的运用。鉴于摄影是现代性固有的艺术,她的实践因而更富现实意义。因此她教我们看见这个世界。左拉说:“只要我们没有拍摄,我们就不能说我们真的看到了什么,照片突出了众多未经注意的细节。”那么,哪些是阿勃斯摄影的重要组成部分呢?

在大多数时候,阿勃斯的摄影作品具有拒斥自然主义公式的特点,她并不在作品中直接取景,即刻并真实地表现出拍摄对象。并且,阿勃斯选择人为的,摒弃所谓的自然元素,因为自然(对她而言)并不存在。因此,她的作品构成的第一要素是姿势,她让人们摆出姿势,人们便选择自己的姿势—且不由自主地让自身显得夸张滑稽。在规定时间内进行报名,上传照片等信息,填好专业信息,报考相关课程,选择现场确认地点,一般是在户口所在地,或异地报名,缴费即可。注意:考试名额所以是要抢的!一定要留意报考时间,提前熟悉报考流程,错过只能等下个考期。四、参加考试开考前10天考试院会开通准考证打印,准考证上会写明考场地点,考试时间,考试科目等。我们可以像波德莱尔对杜米埃说的那样来评价阿勃斯:阿勃斯“表现出一位伟大的艺术家的风范……确切地说,这(她的作品)不是夸张和讽刺的模仿,而是一种历史,一种琐碎却骇人的现实”。也就是说,人们在下面的这两种意义的基础上作出姿态:在照相机前的位置摆出姿势,或是矫揉造作地面对他者的姿态。通过姿势,阿勃斯更好地掌握了生命运动的静止,而现代性正是在这种生命的运动和其无法避免的死亡中凸显出来。拍摄,就是让这种生命的运动静止下来,也就是说,如死亡一般地停滞不动。摄影是属于现代的艺术,正如波德莱尔在1863年写的那样:“现代艺术是一种暂时的、转瞬即逝的、偶然的、半成熟的艺术形态,它未完成的另一半是永恒的、不可改变的。”在这个意义上,(拍照片时)摆姿势,就是让仅仅只是暂时的、瞬间的、偶然的此生变得必然,就是赋予它本体论和形而上学意义上的基础。也就是说,让生命的偶然性变得永恒、神圣。因此,摄影就是在表现生命的偶然性的同时赋予它自由。

阿勃斯的相片均为黑白,相较于自然,黑白的人为特点得到加强。卡蒂埃-布列松说:“我在黑白色调中找到人的感情,它转换着,它是一种抽象,并不‘正常’。”我们可以在阿勃斯身上找到与前者相同的东西:现代世界的专断性通过这种黑白色调的再现更富有冲击力地表现出来,把我们带入到艺术的领域,就像伍迪·艾伦的电影《曼哈顿》。这位大导演选择在纽约以黑白方式拍摄这部电影并非偶然:为了更好地看见美国,为了以另一种形式看见它,我们必须去看原版的《曼哈顿》并阅读字幕,进而加强一种身处异地的、和纽约城保持距离的体验。

? Diane Arbus

此外,阿勃斯还拍摄摄影艺术本身。为什么呢?摄影是重复的艺术,并非因为它可以重复真实,而是因为我们相信一张照片理论上能够被冲印无数次。另外,阿勃斯还拍摄有重复物体的场景—这类作品是摄影艺术本身的隐喻。比如作品《卧室里的三胞胎》向我们展示了穿着打扮一模一样的三姐妹坐在她们的房间里,这里放了三张平行摆放的、一模一样的床。现实世界中的这种重复让这个世界变得可怕。理解这种现象的荒谬性,重复这一现象便足够了。就这样,阿勃斯捕捉着所谓的“世界的口吃”:这个世界里的相同性、标准化和复制都标志着主体的死亡。因此,在阿勃斯那里,摄影的重复性意味着一个充满序列号的世界,而在这个世界里,原创性连同“起源”一起消失了。在这样的世界里,就连孩子们的目光也由于相同性而变得死气沉沉。也就是说,我们存活在一个机械的世界当中。

如果我们想要与众不同,我们可以参考作品《两个穿泳衣的女孩》。阿勃斯(在底片上)定影了两位粗俗之至的姑娘。她们身穿对称的泳衣,相互用手笨拙地扶持着,一个人的泳衣无纹饰,另一个则是方格的。我们怎样才能摆脱规范?重复性在自称不同的时候甚至更为显著。人类社会的世界本来就充斥着这样的模仿。这种类型的重复和1959年之前阿勃斯拍摄的那些时尚广告有什么区别吗?没有。但是,在1959年之前,阿勃斯为这种重复性服务,而现在,她揭示了其中的真相。在故意(把这种重复性)定影的同时,她将其转化为艺术品。

至少,1965年的作品《有痣的波多黎各女人》看上去就像是阿勃斯本人的翻版。阿勃斯是一位很懂得如何更好地用他人的相片作“自画像”的摄影师。事实上,在这个杰出的摄影作品中,我们自以为认出了摄影师,认出了她身上这种掺杂着焦虑的美。她的头发在风中绕着她的脸,使之呈现出几乎与身体的剩余部分分离开的形象;厚厚的嘴唇似乎在享受和恐惧之间犹豫不决,一双黑色的眼睛注视着让我们不安。这副面孔似乎向我们发问:“我是谁?你是谁?世界是什么?”这张活生生的面孔在思考死亡,又或者说,这张面临死亡人的面孔在思考关于存在的问题—它仿佛在问,还有什么不同于这个世界的地方吗?这么看来,阿勃斯难道不是比其他任何摄影师都更好地看见、经历和展现这样的问题吗?生与死的现代表象是在这位艺术家的摄影作品里无处不在的主题。

? Diane Arbus

阿勃斯说:“一张摄影作品是一个秘密,它向我们陈述秘密本身;它看上去越是明确,我们就越迷茫。”这让我们不得不思考海德格尔的反思:“艺术的谜团在于它本身。我们并不企图去解决这个谜团,因为最重要的是首先要看得见它。”关于阿勃斯,我们应该实行一种否定美学。如同伪狄奥尼修斯(Pseudo-Denys)创立的否定的宗教学:面对(阿勃斯的)悲剧美学,我们通过鉴别差异和否定的方式,认识到我们对阿勃斯摄影作品的意义的阐释不会终结——因为这样的摄影是艺术品。尽管如此,我们能认识到作品让我们对世界产生新的看法,对我们自己的悲剧又增添一种诠释—在这场悲剧中,我们仅仅是可怜的演员。此外,这样的作品不但解释着现代性,还呈现、阐释着人所在的这个世界。在这里,人不断演变,然后死去。

如此一来,一个公众的、外在的、普遍的和共同的世界通过阿勃斯被拍摄下来,并孕育成她的摄影世界。因此,摄影作品可以与世界产生关系。但是,作品的由来究竟是这公众的、外在的、普遍的和共同的世界,抑或是相对的,一个私人的、内在的、个人的和独特的世界呢?从个人的角度和摄影艺术的角度,热拉尔·穆兰(GérardMoulin)的多样的世界将为我们回答这个问题。

原标题:《黛安·阿勃斯为什么伟大?》

阅读原文

自学考试本科题目 自考高起本简章